○南会津地方広域市町村圏組合消防本部、署警防規程

昭和49年8月27日

組合訓令第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に基づき火災又は地震等(以下「火災等」という。)の災害の防止又は軽減並びに鎮圧をするために必要な事項を定め南会津広域消防態勢の確立を図る。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。

(1) 「警防活動」とは火災等の覚知、出動、防ぎょ、鎮圧及び警戒並びに救助等の活動業務をいう。

(2) 「火災」とは消火、水防、救助救護又は危険排除若しくは隔絶等の警防活動を必要とするものをいう。

(3) 「防ぎょ」とは発生した火災等の被害の防止軽減及び鎮圧並びに排除をいう。

(4) 「警戒」とは火災等の発生又は発生せんとする消防対象物及び場所等に出動し消防態勢にある状態をいう。

(5) 「警防計画」とは、火災等の事前防ぎょ態勢の計画をいう。

(6) 「危険区域」とは火災等が発生した場合延焼及び被害の拡大又は被害の防止が困難と認められる場所又は人命の危険が大と認められる場所で消防長が指定した場所をいう。

(7) 「危険対象物」とは救助困難対象物又は場所をいう。

(8) 「出動区分」とは火災等の種別及び規模又は管轄する区域により出動する署所、装備及び人員の区分をいう。

(9) 「管内」とは、本組合の行政区域内又は署所の管轄区域内をいう。

(10) 「管外」とは本組合の行政区域外又は署所の管轄区域外をいう。

(11) 救助とは消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定される救急業務及びその他の人命救助全般をいう。

(警防活動の基本)

第3条 火災等における警防活動の基本は次のとおりとする。

(1) 人命の救助救護活動に部隊の主力を置くものとする。

(2) 火災等の防ぎょ活動は延焼防止及び被害拡大の防止を主眼とする。

(3) 火災等の防ぎょ活動は活動による二次的被害又は災害の発生を防止しなければならない。

第2章 部隊の編成及び運用

(部隊の編成)

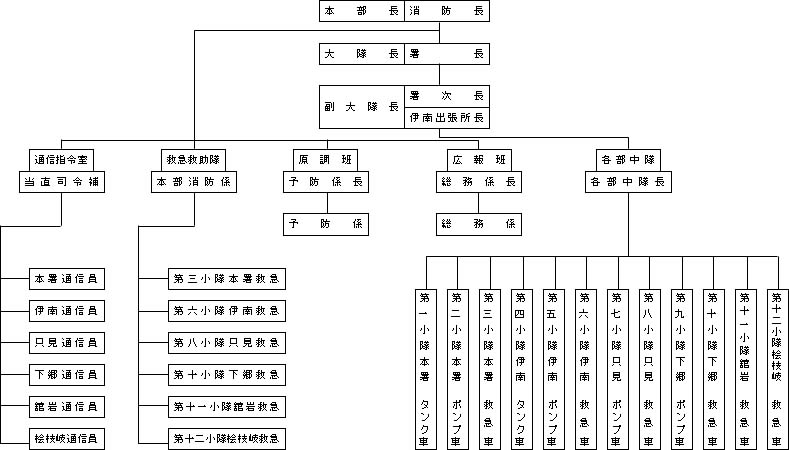

第4条 警防隊の編成は別表1のとおりとする。

(警防本部)

第5条 警防本部は消防本部内に置く。ただし、火災等の状況により災害現場に警防本部を設置することができる。

2 現場に設置する警防本部の表示は別表2に定めるものとする。

(警防本部長)

第6条 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置く。

2 本部長は消防長とする。

(本部長の職務)

第7条 本部長はこの規程に基づき管内消防事情の把握とこれに対処する警防態勢の確立に努めなければならない。

2 本部長は本部次長以下隊員の指揮監督並びに警防大隊長の警防業務を統轄する。

(警防本部次長)

第8条 警防本部に警防本部次長(以下「本部次長」という。)を置く。

2 本部次長は消防本部次長とする。

(本部次長の職務)

第9条 本部次長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは警防業務を代行する。

(警防本部隊員及び職務)

第10条 警防本部の隊員は消防本部の係長及び主任並びに係員をもって編成する。

2 本部係長及び主任は上司の命により所属隊員を指揮し警防事務並びに警防活動に従事する。

(警防大隊等の編成)

第11条 警防大隊等の編成は次のとおりとする。

(1) 警防大隊(以下「大隊」という。)の編成は署単位とする。

(2) 警防中隊(以下「中隊」という。)の編成は署の部をもって中隊とする。

(3) 警防小隊は1車両又は消防隊員4名をもって編成する。ただし、救急隊等特殊業務を目的とし編成する部隊及び人員等の事情による場合はこの限りでない。

(4) この条に規定する編成は署長がこれを行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

(大隊長等)

第12条 前条の警防隊の指揮者は次のとおりとする。

(1) 大隊長 所轄署長

(2) 大隊副長 所轄署次長

(3) 中隊長 各部の当務司令補

(4) 副中隊長 各部の当務副司令補

(5) 小隊長 消防士長又は副士長

2 前項第5号に定めるもののほか緊急の場合で小隊長が欠けた場合は消防士の中から署長が定める職員をもって充てることができる。

(警防隊の呼称)

第13条 第11条に規定する警防隊の呼称は次のとおりとする。

(1) 大隊は署の冠名を附して呼称する。

(2) 中隊は部の数字名を附して呼称する。

(3) 小隊は編成数による数字名を附して呼称する。ただし、特殊部隊はその任務又は装備を附して呼称することができる。

(中隊長の任免)

第14条 中隊長以下の任免は署長がこれを行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

2 前項の任免について必要な事項は別に定める。

(指揮系統)

第15条 火災等の現場指揮系統及び責任体制は別表1によるものとし、これを乱してはならない。ただし、緊急の場合又は簡易なものについては、この限りでない。

2 前項ただし書により省略命令を受けた隊員は速やかに直上隊長に報告するものとする。

(現場最高指揮者)

第16条 火災現場の最高指揮者は、本部長とする。ただし、上級指揮者が到着するまでの間、先着上級指揮者が指揮をとる。

第3章 警防計画及び訓練

(警防計画)

第17条 消防長は次の区分により警防計画を定め、またこれに基づく訓練を実施し警防隊の適正な運用並びに火災等の災害に対処する警防態勢の強化を図らなければならない。

(1) 出動計画

ア 火災出動

イ 救急救助出動

ウ 災害及び事故出動

(2) 警戒出動計画

ア 火災警戒

イ 危険区域警戒

ウ 危険対象物警戒

エ 水防警戒

(3) 警報発令計画

ア 火災気象警報発令

イ 水防気象警報発令

(4) 警防通信計画

ア 無線電話

イ 一般加入電話

ウ ハム

エ その他官公庁の専用電話

(5) 相互応援計画

2 前項に定める計画についての必要な事項は別に定める。

(訓練)

第18条 前条に定める訓練は次により行うものとする。

(1) 総合訓練 本部長の特命により実施する。

(2) 大隊訓練 年間1回以上

(3) 中隊訓練 年間6回以上

(4) 小隊訓練 随時

(5) その他部分訓練で必要な事項は別に定める。

(警防調査)

第19条 消防長は次の区分により危険区域及び危険対象物並びに一般消防対象物の実態を把握するため警防調査を実施しそれに対処する対策を講じなければならない。

(1) 一般調査

年間計画による密集地区、一般消防対象物及び地理水利並びに人命危険箇所の調査

(2) 特別調査

大火地震及び洪水等大規模な災害が発生した場合に想定される消火避難、水利、通信連絡並びに救急等についての調査

(3) その他の調査

新任の機関員、警防隊員及び新任地に配置換した警防隊員又は、署長が特に必要と認めた警防隊員について管内の地理水利その他必要なことについての調査

2 前項の調査は署の管内及び方部別並びに受持担当区域(以下「担当区」という。)を定めそれに応じた人員(以下「調査員」という。)を任命して行う。

3 前項に定める署の管内についての調査計画は署長がこれを行いその結果を消防長に報告しなければならない。

4 前各項の実施についての必要な事項は別に定める。

(調査区の呼称)

第20条 警防調査区の呼称は署所にあっては署所の冠名を附し、方部及び担当区にあっては数字名を附するものとする。

(調査員の任免)

第21条 調査員の任免は署長がこれを行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

第22条 調査員は署長の定める計画に基づき担当区の状況を適確に把握するとともに実態に即応する適正な態勢が講じられている資料の収集に努めなければならない。

(調査)

第23条 調査は法第4条及び第16条の5の規定に基づき行わなければならない。

第4章 警防活動

(警防警戒)

第24条 消防長又は署長は必要に応じ警防警戒を実施し警防態勢の万全を期さなければならない。

2 警防警戒の発令は特別警戒を除いては署長がこれを発令する。

3 前各項に規定するほか警防警戒の実施について必要な事項は別に定める。

(警防警戒の区分)

第25条 警防警戒の区分は次のとおりとする。

(1) 火災警報警戒

火災の発令に基づき行う警戒

(2) 火災期警戒

火災の多発期又は連続して火災が発生した場合の警戒

(3) 祭礼等警戒

国民の祝祭日及び休日又は祭礼等の催しにより多数の人が集る場所又は対象物の警戒

(4) 特別警戒

大風又はガス等の漏洩による爆発危険並びに事故発生による二次的事故の発生防止並びに火災発生の危険が大であると認められる場合で消防長の命令によって行う警戒

(警報発令)

第26条 法第22条に基づくほか強風、大雨等の異状気象又はガス漏等の特殊事故における警報発令は次によるものとする。

(1) 気象警報

ア 火災警報

イ 強風警報

ウ 大雨警報

エ 異状乾燥警報

(2) 事故警報

2 警報発令に関し必要な事項は別に定める。

(通信指令室)

第27条 警防活動に関し必要な監視及び通信の運用は別に定める規程に従い迅速かつ正確に行わなければならない。

(出動)

第28条 火災等の出動に関し必要な事項及び出動区分は別に定める。

(報告及び連絡)

第29条 火災等の現場に到着した先着隊の指揮者は本部長等上級指揮者が現場に到着したら速やかに状況を報告しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第30条 消防警戒区域の設定は法第28条又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定に基づくほか次のとおりとする。

(1) 設定は現場上級指揮者の命による統制ある部隊活動であること。

(2) 警戒は現場到着から防ぎょ活動終了までとする。

(3) 警戒は設定後防ぎょ活動に支障がないと認められる場合は速やかに制限の緩和又は解除すること。

(消防警戒区域の出入制限)

第31条 消防警戒区域に出入できる者は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第1号から第6号までに定める者とする。

(現場引揚げ)

第32条 現場の最高指揮者は現場の状況を総合的に判断し迅速かつ合理的な引揚げを行い警防態勢の万全を期さなければならない。

2 指揮者及び隊員は現場点検を実施し異状の有無を確認した後でなければ引揚げてはならない。

3 各隊の指揮者は直上指揮者の命令なくして引揚げてはならない。ただし、特殊状況により命令の収受が困難と認められる場合は、他の指揮者又は指令室に報告をもってかえるものとする。

(整備点検)

第33条 現場活動に使用した車両等の装備及び積載物の点検整備は完全に行い出動態勢の万全を期さなければならない。

2 点検整備等について必要な事項は別に定める。

(警防報告)

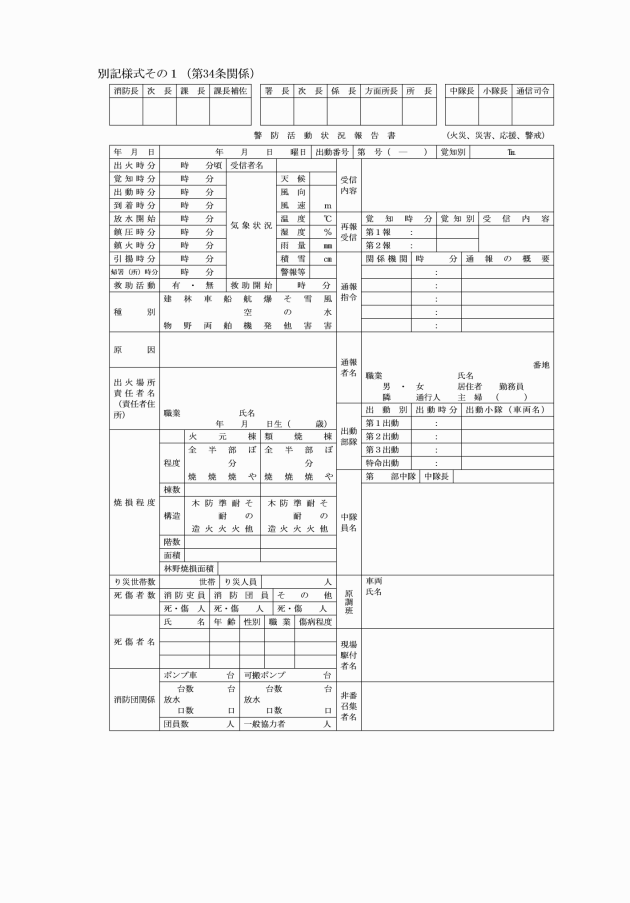

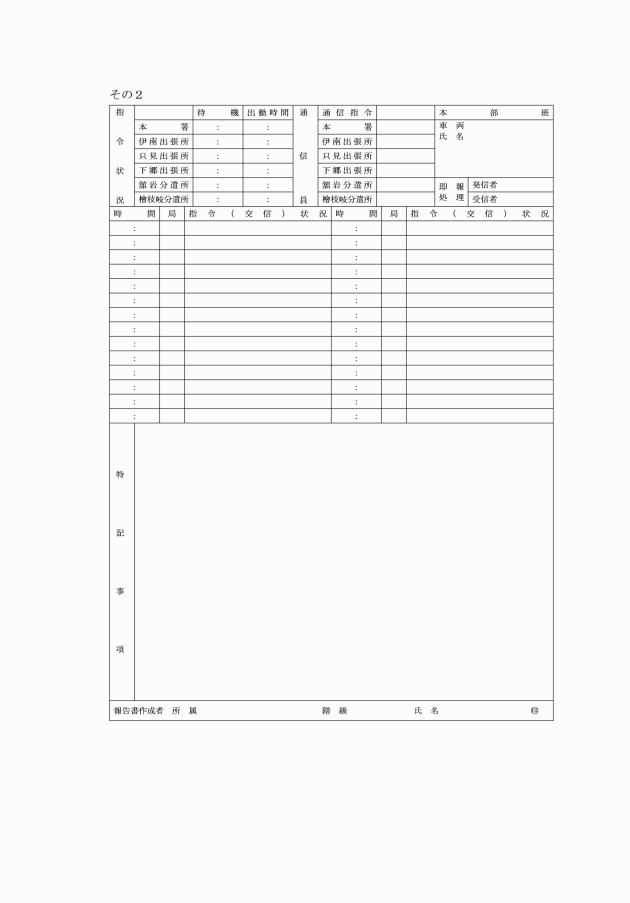

第34条 署長は管内又は管外の火災等(誤報誤認も含む。)に出動したときは、警防活動状況報告書(別記様式)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告について必要な事項は別に定める。

(非常召集)

第35条 消防長又は署長は火災等の災害の発生のおそれがあるときは、それに対処する隊員の確保のため非番員等の召集を発令しなければならない。

2 前項に規定するほか非常召集について必要な事項は別に定める。

第5章 その他

(警防情報の収集及び発表)

第36条 消防長又は署長は管内の状況に注意警防活動上必要な情報の収集分析に努めなければならない。

2 警防情報及びその対策等を発表する場合は、消防長又は署長等上司の承認を得なければならない。

(警防活動の検討)

第37条 消防長又は署長は警防活動の結果を検討し警防技術の向上に努め防ぎょ態勢の確立を図らなければならない。

2 火災等の警防活動で特異なものについては検討会を開くものとする。

3 前各項に定めるほか警防活動の検討に必要な事項は別に定める。

(救助)

第38条 消防長は救助態勢の確立と救助活動の万全を期さなければならない。

2 前項について必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和57年4月1日組合訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年4月16日組合訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

別表1(第4条、第15条関係)

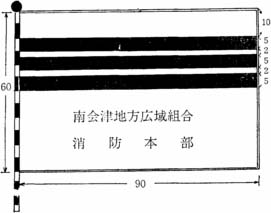

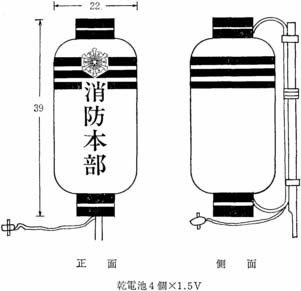

別表2(第5条関係)

本部旗 |

|

提灯 |

|